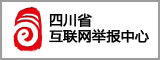

近日,从四川省甘孜监狱获悉,甘孜监狱联合四川民族学院共同编写了《藏汉文扫盲教育读本》《法律常识读本》,这套供监狱内部使用的自编扫盲识字教材专为文盲罪犯设计,涵盖基本汉语拼音、法律知识、狱内常用短语。

按照《监狱法》规定,对照教育改造标准,甘孜监狱民警按根据不同层次的罪犯文化背景进行编班、教学,其中就包含了“文盲、法盲双扫班”。

在日常授课后,民警时常发现许多罪犯在休息时间看到别人书写家书和申诉书时,眼神中流露出无奈与羡慕的神情。这些罪犯多为偏远牧区出身,自幼失学,基本只会说藏语,当他们面对汉语教材和法律条文或需要通过文字表达诉求的时候,往往只能通过代笔及翻译进行。

与此同时,在司法实践当中,因文化缺失造成的司法认知偏差、信息不对称最终导致的司法不公问题也亟待解决。基于这两点,甘孜监狱联合四川民族学院,启动藏汉双语教材编制工作。通过一线提供的反馈信息,结合现实工作需要,提炼出“基本汉语拼音+法规政策+狱内常用短语”三大核心内容,分别融入两本教材。

从一次眼神触动到精炼成书、从代笔时的无奈到提笔写信时的颤抖,甘孜监狱始终用心用情做好教育改造工作,当笔尖能追上心中的忏悔及思念时,教育便完成了从纸上到心间的跋涉。

教材中专设“甘孜州十八县地名”主题单元和民族团结内容,通过常见名字、藏汉双语对照的家乡地名以及民族通用词汇教学,让学员在书写中重新感受家乡的气息以及祖国大地的广袤。

教育是改变命运的第一步,藏汉双语教材的特色是通过展示两者文化拓宽罪犯视野,打破其固有的偏见,帮助罪犯重塑自我认知,增强民族自豪感和社会责任感。

教材的生命力在于融入教学。在自编教材日常使用中,考虑到罪犯基础薄弱,比起“大水漫灌”式教学,民警们采取坚持不懈地每日“滴灌”。在监区张贴“每日学一字、每周学一句、每月学一段”标语,在民警的监督和把控下,将教学分为集中教学和小班化小组教学,跟班跟踪教学,耐心指导罪犯认字和书写,在姓名、家乡名、狱内常用词汇和法律术语的学习上用力,教育改造做到因人制宜、驰而不息。

教育改造工作的伟大,正在于这些看似细小的坚持。监区学习室内“每日学一字”的缕缕光影,汇聚成希望的光芒,照亮迷途人的重生之路。当罪犯通过识字接触文字和书籍时,文字符号可以转化为具象的信息,帮助他们意识到自己犯下的罪行,从心底萌发改过自新的决心。

近年来,甘孜监狱全力聚焦“用心用情做好教育改造罪犯的工作”,坚持以文化人、以文育人,提升罪犯改造质量、预防和减少重新犯罪,为平安四川和法治四川建设贡献力量。

四川法制网

四川法制网

法治文化研究会

法治文化研究会

川公网安备 51010402001487号

川公网安备 51010402001487号